Se dovessi tenere un corso d’architettura per principianti, in questa fase della vita inizierei con una lezione su César Manrique che non è architetto. Credo che la sua opera da artista totale riesca a ricentrare in maniera emblematica alcuni dei contenuti fondativi di una disciplina che nella contemporaneità pare aver sfocato, fino a smarrirla, la propria mappa di orientamento.

Lui questa mappa l’ha tracciata molto chiara, non soltanto a livello teorico, ma a livello concreto, realizzandone i criteri, geolocalizzandola in una rete di punti notevoli che hanno segnato il territorio dell’isola in cui ha vissuto, contribuendo a definirne l’identità inconfondibile.

Lo ha fatto in anticipo sui tempi, praticando concetti che, attualmente, sono entrati nella retorica più diffusa, ma stentano a trovare una reale applicazione.

L’isola è Lanzarote, dove nacque nel 1919 e dove tornò nel 1966 dopo aver viaggiato molto e conosciuto molti altrove; quando il suo amico Juan Ramírez Cerdá (allora presidente del Cabildo di Lanzarote) lo chiamò per elaborare strategie finalizzate ad arginare le incalzanti pressioni speculative del turismo globalizzato, in piena maturità rispose alla chiamata senza esitare e abbandonò New York dove faceva l’artista da qualche anno.

A Lanzarote visse fino alla morte avvenuta nel 1992 a causa di un incidente stradale.

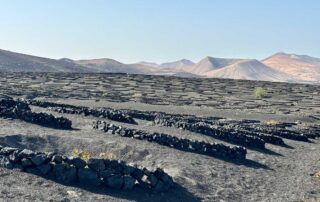

Vulcani, lo spessore del suolo, l’oceano, gli alisei e i vigneti. Foto: ©Mariola Peretti.

LUOGO: GENIUS E IDENTITÀ

Manrique è totalmente locale. Quello che ha progettato fa emergere con chiarezza cristallina il senso di una parola fondamentale dell’architettura: luogo.

Molte architetture contemporanee potrebbero essere ovunque: appartengono all’etere di un mondo globalizzato.

Quelle di Manrique no: le sue opere possono essere solo a Lanzarote, ritagliate nello spessore del suo suolo vulcanico, nei suoi anfratti, nelle sue caldere, nelle sue viscere, dentro il suo vento, davanti all’oceano: coincidono col luogo, con le sue misure, con la sua materia.

Non sono clonabili ed esportabili.

Sono “pezzi unici” che non possono rientrare nelle categorie della pre-fabbricazione, della standardizzazione e della modularità.

È il luogo stesso che diventa architettura a partire da un’operazione preliminare di riconoscimento e di elezione: sono le pietre, i buchi, i jameos a dettare la forma.

L’eccezionalità del luogo si travasa senza continuità nell’eccezionalità dell’opera: è l’Isla diferente che genera l’unicità di Manrique, in un gioco di rispecchiamenti e corrispondenze che produce un’alchimia magica e irripetibile.

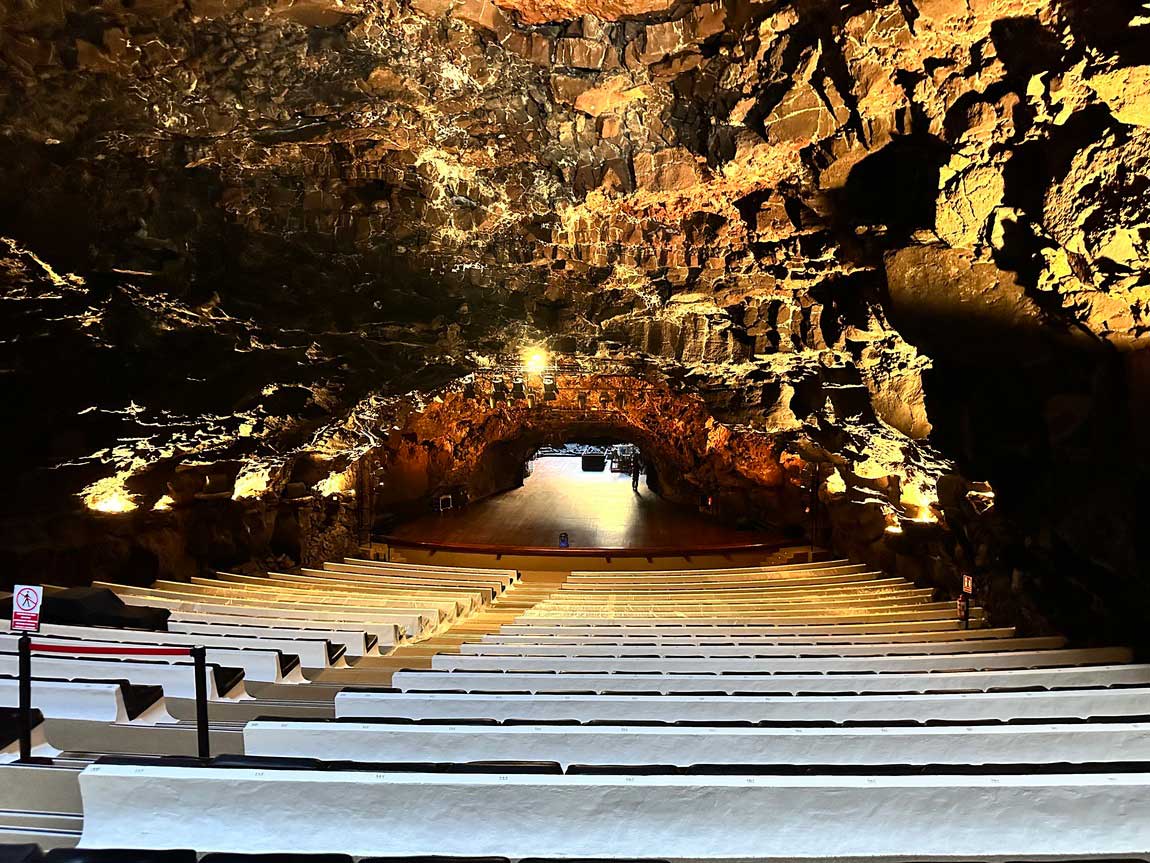

Jameos del Agua. Foto: ©Mariola Peretti.

SPAZIO

Lo spazio in alcune opere di Manrique ribalta i paradigmi secolari del costruire nella cultura occidentale.

Non è basato su un sistema di controllo e misurazione astratto e euclideo, ma fa riferimento alle geometrie che strutturano le forme e i materiali naturali.

Il termine “organico” (che nella storiografia viene usato per definire l’architettura che si scosta dal modello “classico” e razionalista della composizione formale) appare inadeguato e insufficiente.

Piuttosto il suo è uno spazio generativo, uterino, materno: è uno spazio femminile nel senso che ribalta l’approccio antropocentrico dell’edificare sul pianeta, ponendosi come paradigma di un altro modo di abitarlo.

Lo spazio ha lo stesso patrimonio genetico dell’ambiente che lo genera, è fatto della stessa materia.

Nel bellissimo libro César Manrique. Acupuntura Territorial en Lanzarote (consultabile in parte gratuitamente sul sito della Fondazione Manrique) l’autore Alejandro Scarpa illustra le opere di Manrique con bellissimi squizzi, che meglio e più di qualsiasi disegno tecnico rendono conto della natura sorprendente di questi spazi.

Mirador del Rio. Foto: ©Mariola Peretti.

NATURA

Manrique fu un vero ecologista, le sue opere insegnano che la natura è sempre una risorsa e che è necessario osservarla bene per capire come possiamo abitarla.

Dentro l’isola dei vulcani e degli alisei, in un ambiente estremo in cui ciò che sovrasta la nostra fragile specie si mostra con una potenza incontrollabile, in un clima sub tropicale semidesertico dove piove pochissimo, la natura è anche riparo, guscio che protegge, nido che accoglie; e ciò che deriva da una catastrofe può trasformarsi in una nuova quiete e in un rinnovato patto di alleanza.

La natura fa parte delle opere di Manrique, non solo per la componente minerale delle rocce che fanno da pareti, soffitti e pavimenti: anche con quella vegetale delle molte piante che abitano gli spazi, cactus, palme, alocasie… e con gli animali… Non c’è mai un confine netto che le separa considerandole entità distinte: la natura entra nell’architettura che a sua volta entra nella natura. In fondo, ci fa capire Manrique, separarle bruscamente vuol dire perdere molto.

Jardin de Cactus. Foto: ©Mariola Peretti.

SUOLO

Il suolo lavico di Lanzarote non è un’entità di superficie, ma di volume.

È un suolo che si estrude verso l’alto nella forma troncoconica emergente dei vulcani e si intrude verso il basso nello spessore ipogeo delle colate laviche, diventando cavità, tunnel, jameos, caverna (cueva).

Nell’area della Geria (dove oggi si producono vini pregiati), il lavoro paziente dei campesinos ha saputo sfruttare la spessa coltre di lapilli neri (picón) per coltivare la vite con una tecnica unica: le piantine crescono orizzontali sul fondo degli ojos, cioè dei pozzi conici scavati in profondità dai viticoltori, protette dai venti troppo forti con gli zocos, muretti in pietra semicircolari orientati di volta in volta sulla direzione degli alisei.

I pozzi scavati e i muretti emergenti disegnano un fitto pattern di geometrie morbide e necessarie che rendono commovente questo paesaggio profondamente umano, stagliato com’è sullo sfondo sovrumano delle Montanas del Fuego di Timanfaya col loro suolo aspro, inaccessibile e bollente.

Lava e uva, nero e verde: il picón che aveva sepolto il terreno coltivo durante l’eruzione che tra il 1730 e il 1736 cambiò catastroficamente la geografia dell’isola, da nemico sterminatore è diventato un’opportunità preziosa per proteggere le colture dall’eccessivo calore e per mantenere l’umidità indispensabile alla vita vegetale in un clima semidesertico.

Come nel Taro di Tahíche, la prima casa che Manrique si costruì per abitare sull’isola (“Taro” è il nome dell’antica capanna dei pastori): l’abitazione è scavata dentro e intorno a 5 bolle vulcaniche (i jameos) aperte verso l’alto. Collegati da cunicoli questi pozzi naturali sono diventati stanze accoglienti, cuori abitati da umani e piante protetti dal vento, che non si lasciano vedere da fuori e dialogano con le stelle e con il cielo.

Taro di Tahíche. Foto: ©Mariola Peretti.

PROCESSO REALIZZATIVO

Il ribaltamento del paradigma ideativo fa saltare completamente il format della filiera esecutiva tipica del progetto moderno: quelli di Manrique non sono spazi cartesiani partoriti da un foglio bianco e atopico, non sono computabili con calcoli contabili a priori, né controllabili con regolamenti quantitativi e burocratici. Coincidono con il loro farsi sul posto.

Diventa fondamentale l’operatività, da una parte quella che potremmo definire la direzione artistica in corso d’opera e dall’altra le modalità di realizzazione, la qualità degli operai e degli artigiani esecutori, la loro sensibilità. Per Manrique erano amici, collaboratori, coautori di un’opera collettiva: il suo obiettivo era sempre anche formativo e pedagogico.

È difficile capire dove inizia Manrique e finisce Jesús Soto, l’amico “elettricista” che dopo aver curato in prima persona l’accessibilità e l’illuminazione della Cueva de los Verdes (1963) collaborò poi in tutte le opere di César con un ruolo ben più ampio di quello di semplice tecnico delle luci.

Con Jesús Soto, Edoardo Cáceres (architetto suo collaboratore ) e Luis Morales, capo dell’impresa a capitale pubblico del CACT (Centros de Arte, Cultura y Turismo ) Manrique faceva i sopralluoghi preliminari per individuare il sito giusto. Lo sguardo migliore, ci insegna, è quello che fonde più punti di vista.

Ci fu una forte volontà politica del Cabildo (autorità di governo dell’isola) che diventò investimenti dedicati per la messa a punto del grande progetto collettivo di uno straordinario paesaggio abitato.

Manrique è la parte più visibile di un’identità collettiva.

Ojos per la coltivazione della vite, Geria. Foto: ©Mariola Peretti.

COMUNICAZIONE

Manrique, che era un grande comunicatore, svolse in maniera egregia il ruolo di collante che costruisce fiducia e condivisione per conseguire un progetto comune.

Era capace di sedurre, convincere e coinvolgere. Era capace di farlo con tutti: politici, artisti, colleghi, personaggi del jet set…. Ma anche campesinos, operai, gente del popolo.

Le numerose fotografie biografiche raccolte ed esposte nella sede della Fondazione Manrique ci raccontano di un uomo abilissimo nel rappresentarsi con le sue molteplici sfaccettature mondane, sportive, politiche.

La frequentazione di ambienti internazionali, in particolare quello newyorkese, emerge continuamente nel suo operare: era un campesino isolano mischiato con un playboy cosmopolita.

Fisico ed energico non esitò a schierarsi come attivista ambientale contro l’avanzante speculazione immobiliare che premeva sui centri costieri e più balneabili della sua isola.

Amava la bella vita, su questo non c’è dubbio.

Aveva una visione e una profonda dimensione etica. Anche su questo non c’è dubbio.

Forse si potrebbe dire semplicemente che amava la vita.

Monumento al Campesino. Foto: ©Mariola Peretti.

MULTISENSORIALITÀ – CORPO E MOVIMENTO

Manrique è multisensoriale. La sua personalità è quella di un artista totale e spazia dalla pittura, alla scultura, alla grafica: le sue opere di architettura si arricchiscono di questo spessore poliedrico.

Per le sue opere non bastano gli occhi. Servono le orecchie, le mani, il gusto, il naso per entrare in contatto con i loro colori, i loro profumi, la loro tattilità. La loro sfrenata creatività.

I suoi spazi sono esperienze contemporaneamente cinetiche e contemplative, fisiche e mentali: esistono in rapporto a chi li abita e li attraversa con il suo corpo e con la sua percezione.

È la rinascita del corpo, il suo primato come elemento di conoscenza ed esperienza dell’architettura. Entrare nel Jameos del Agua, scendere e salire dalle sue scale irregolari e disomogenee, camminare sui suoi basolati sconnessi e ruvidi, sulle sue resine candide e patinate, passare dalla luce accecante all’oscurità in cui si intravede a fatica, percepire riflessi e aloni… tutto riattiva la necessità di azioni e reazioni non automatiche e meccaniche dei nostri corpi. Quei corpi che abbiamo per decenni ingessato e bloccato entro il format rigido dello standard.

Jameos del Agua. Foto: ©Mariola Peretti.

PAESAGGIO

Il paesaggio è una parte fondativa delle opere di Manrique.

Paesaggio come trent’anni dopo, nel 2000, lo avrebbe definito la Convenzione Europea, il rapporto tra l’ambiente e la percezione di chi lo abita, un valore collettivo, culturale, che lega le comunità di abitanti ai luoghi.

Per Manrique è un rapporto d’amore e di consapevolezza che diventa attribuzione di valore, sguardo profondo. Ed esteso, perché non riguarda solo i punti notevoli, ma l’insieme territoriale in cui i singoli episodi dialogano in una rete di relazioni.

Manrique si occupò di strade, rotonde circolatorie, arte pubblica: grazie alla sua lettura e alla sua mappa di criteri Lanzarote è diventata un racconto complessivo. Si occupò di percezione, fu instancabile nel suo ruolo di educatore dello sguardo. Non esiste paesaggio se non esiste uno sguardo capace di attribuire valore a ciò che sta osservando.

Con lui le rocce, il vento, i licheni, i cactus, acquisirono agli occhi di tutti il valore identitario che prima non avevano. E fu lui ad affermare che l’architettura rurale (Lanzarote, arquitectura inédita, 1974) fatta di volumi semplici, bianchi, bassi, di pochi e preziosi serramenti in legno colorati fosse la depositaria della tradizione da mantenere per confermare l’identità locale evitando l’introduzione di edifici alti, materiali assortiti, cromie casuali. Cartelloni pubblicitari.

Nelle sue opere c’è uno scambio continuo tra l’interno e l’esterno fatto di finestre come cornici che selezionano il paesaggio e lo portano in casa come un quadro. E se le finestre scompaiono nei pozzi ipogei e intimi dei jameos dove l’interfaccia è soltanto verso il cielo, nei mirador posti in alto in posizioni panoramiche, le finestre si allargano e si smaterializzano per lasciare entrare tutto il paesaggio della meraviglia.

Prospettive profonde e ravvicinate, l’infinito e il quotidiano: il paesaggio è ovunque basta saperlo guardare con attenzione.

Ristorante El diablo, Parco nazionale del Timanfaya. Foto: ©Mariola Peretti.