“Maledetta ruggine”, così su uno scosceso parapetto in corten della metropolitana di Genova tutta l’incomprensione di un attardato cultore di un decoro urbano non aggiornato; e non è chi non veda come questa solerte, coltivata incomprensione tenga non poco del risentimento di un destino mutilo: costui è uomo che non contempla.

È pur vero che per contemplare è decisivo abitare follie di forme amalgamate e coagulate cogli anni nell’intrico del proprio sangue, nel fondo della propria concupiscenza; dalla realtà consuetudinaria la nostra bramosia l’ha dedotte discernendole da infinite altre per assimilarle infine, dirottate e corrotte, nella mente; talmente consustanziali alla nostra anima da crederle non memorie dilatate o composte, come in effetti sono, ma nostra propria produzione immaginativa allorché riaffiorano proiettate nelle rubescenze innumerevoli di una lamiera arrugginita, appunto.

Senza sostanza di cose vissute, non può darsi sostanza di cose contemplate.

E dunque Vittorio Prina contempla.

E ognun può vedere ora l’intimo del suo vissuto, della sua mente messa a nudo.

Almeno la parte manifesta sulla ruggine.

Maledetta ruggine.

Ali ferme, librata coda, Vittorio Prina custodisce nella sua testa l’itinerario di quella vespa errante poi abbattuta, scannata scannerizzata e photoshoppata in meditato silenzio, in aria senza posa secondando la ventura di un cavaliere dell’età del ferro, cavalcando adesso in nuvole d’oblio.

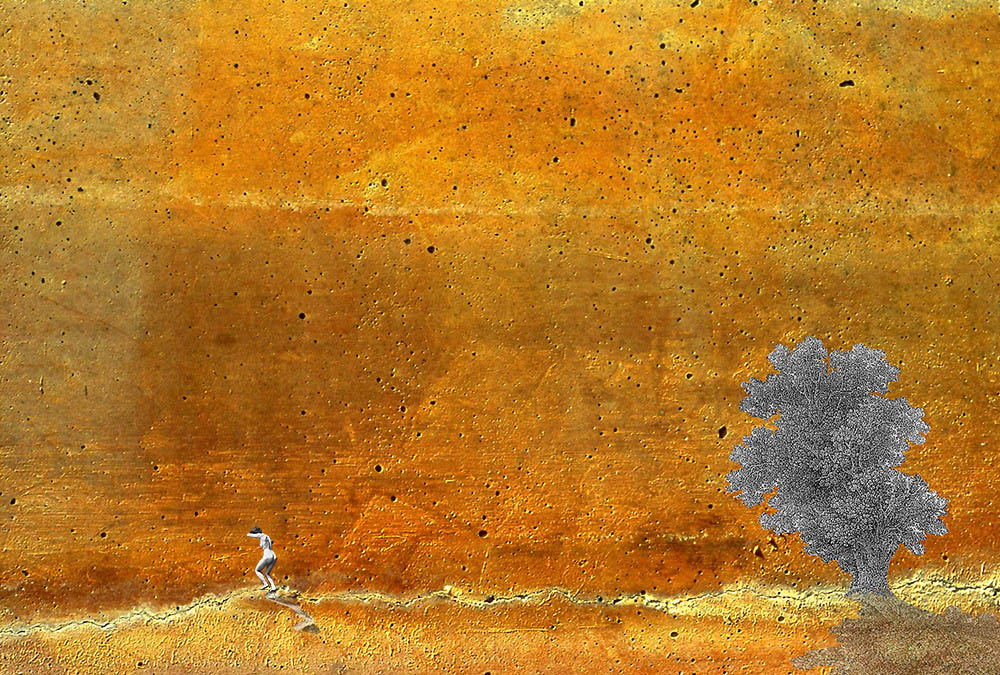

Donde proviene però quel vento che diparte quest’albero in femmina? Le radici in donna impavida, placida e implacabile come la forza che urge di ramo in ramo, di capello in capello sempre più addentro sempre più al fondo del profondo?

Quell’anno furono poi nevicate abbondanti in tutto il pavese; dalle remote contrade dei lupi calarono su di noi temperature rupestri. Finalmente taluno scorse creature pagane incedere da anfratti di albe abbaglianti: ed ecco due che eran femmine ascendere al culmine quassù ad incuspidar i giorni miei.

E danze estatiche sul Monte Verità e consessi nomenclatori in acque immobili di riflessi nitidi, deviando ogni ostacolo muovendo inspiegabilmente a Nord…

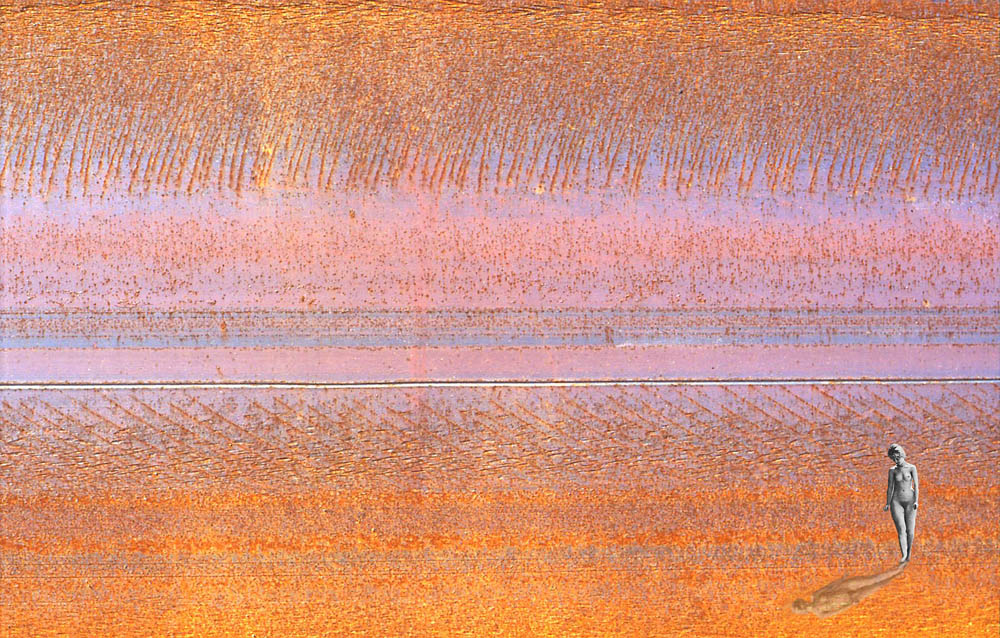

Grazie leggiadre di ruggine e viola, appartate solitudini.

Pianure.

Quale tra le tante sia la meno inverosimile delle reminiscenze mnestiche addotte non mette conto discuterne qui. L’autore sa che il presente non è che ignara reiterazione del passato, reincarnazione in altre forme di quel che è stato; sa che un recondito algoritmo ci guida inconsapevolmente a ricapitolare ogni volta daccapo lo stesso principio che pulsa incessante biforcando la crescita del ramo, la bipartizione della radice: ogni volta daccapo sempre diverso sempre uguale.

Questi paesaggi incantatori alimentano concupiscenze e aspirano ad inviluppi nella mente come fosforescenze iridate.

In altri riaffioreranno ancora, nuovi e antichissimi.

Ogni volta daccapo.

(marzo 2022)

Intro

di Vittorio Prina

Un paio di decenni orsono, o forse più, stavo transitando in moto sul ponte di barche di Bereguardo; a tracolla una macchina fotografica reflex – il digitale non esisteva ancora – reduce da una ricerca di architetture moderne nella provincia pavese.

Mi sono accorto che lungo le spiagge di ciottoli e sabbia a ridosso del ponte erano state abbandonate lunghe lastre metalliche, sparse o accatastate, utilizzate per consolidare il terreno attorno all’attacco del ponte, “infilzandole” nel terreno stesso.

Mi sono avvicinato incuriosito e ho notato che la pioggia, il vento, l’umidità, la sabbia avevano iniziato la loro opera di ossidazione.

Giunto alle lastre ho scoperto un mondo che mi aspettava e brulicava silente sulle superfici, lisce, incise, graffiate…

L’ossidazione, la ruggine, aveva prodotto colorazioni incredibili – violetto, azzurro, giallo, rosso mattone, blu, ocra… – con tonalità cangianti a seconda della luce.

Non solo: osservando bene si potevano ammirare paesaggi stupendi e astratti. Ho scattato qualche rullino di diapositive, sovraesponendo un po’ per rendere meglio l’intensità dei colori; non ho usato filtri, polarizzatori o altro.

La giornata era limpida e soleggiata e la luce dava il meglio di sé sul metallo delle lastre.

Sono ritornato per proseguire gli scatti; dopo qualche tempo le lastre sono scomparse, trasferite per liberare la spiaggia.

Ho fatto stampare qualche diapositiva e lo stupore è stato grande: i paesaggi erano diventati stupendi dipinti. Tramonti, vegetazione, acquitrini, specchi d’acqua, riflessi, cieli azzurri o infuocati, nubi, velature…; poche linee orizzontali incise definivano l’orizzonte e procuravano profondità all’immagine. Alcune ossidazioni creavano colpi di luce, ombre, riflessi. A volte un po’ di sabbia completava la composizione.

Le immagini stimolavano l’immaginazione: i miei occhi e la mia mente si perdevano in indagini, impressioni, ricordi, stimolavano la memoria di luoghi in parte esistiti in parte frutto della fantasia. Luoghi della memoria tra realtà e astrazione.

Sono trascorsi alcuni anni e ogni tanto rimiravo le immagini. Potavano essere già concluse così; ne utilizzai alcune per creare fondali a fotomontaggi architettonici.

Ma l’occhio della mente mi sussurrava che le immagini potevano possedere ulteriori possibilità.

Timidamente, utilizzando Photoshop che nel frattempo era approdato ai nostri computer, ho provato a inserire alcune figure umane tratte dalle sequenze fotografiche di Eadweard Muybridge, che da anni utilizzavo per fotomontaggi di architettura.

Perché le fotografie di Muybridge? Sono sempre rimasto ammaliato da queste sequenze e ho notato che estrapolando una figura dalla sequenza e trasponendola in altro contesto, la stessa conservava la potenzialità del movimento, determinando una qualità dinamica al nuovo contesto. Inoltre la profondità del paesaggio risultava ulteriormente incrementata.

Non tralasciando anche una sorta di propensione voyeuristica implicita nel lavoro di Muybridge che veniva trasferito al nuovo utilizzo.

Le figure sono nude e fissate in un istante del loro destino inintelliggibile, immerse in una realtà a noi sconosciuta. Sono rimaste in bianco e nero a sottolineare la discrasia con gli intensi colori dei paesaggi.

La nuova scoperta funzionava e nel tempo ho tentato ulteriori elaborazioni, rimaste incomplete in attesa di uno sviluppo ulteriore.

Ultimamente ho deciso di riprendere le vecchie immagini, completandole e aggiungendone di nuove.

Le figure nude errabonde nei paesaggi estatici trasmettono quiete, angoscia, sensazioni oniriche. Non è dato saperne di più.

Camminano, si sdraiano, si contorcono, si abbracciano, corrono, fuggono, a volte volano.

Sono tutte dotate di un riflesso – si muovono in limine all’acqua o dentro di essa – e anche quando hanno un’ombra, l’ombra stessa è anomala, ha le caratteristiche di un riflesso, dell’effetto di una sorta di specchio.

Il risultato estraniante e onirico è a volte esasperato da qualche figura umana che cavalca una strana creatura: un insetto, una vespa abbattuta e fotocopiata e inserita nel paesaggio ad aumentare il coinvolgimento emotivo dello spettatore ma ossimoricamente a esasperare l’aspetto astratto e sognante e inconscio.

Successivamente ho anche utilizzato piccole lastre metalliche raccolte nel tempo, scannerizzate e inserite ancora in fotomontaggi di architettura ad esaltarne l’aspetto astratto: ferro, corten, titanio, rame preossidato scaldato acidato, unitamente a fotografie del calcestruzzo di un sottopasso viario dilavato da una lama di acqua calcarea che ha depositato irreali concrezioni sulla superficie.

I paesaggi sono diventati ancora più astratti e onirici.

Ora le immagini, passando da occhio a occhio, assurgeranno a nuove vite.